地域医療ニュース

地域別公開講座「最期まで自分らしく生きる」

が開催される

2013. 11.28 文/梅方久仁子

家族の力をどう引き出すか

さんむ医療センター

訪問看護ステーション

宮崎友見子 氏

訪問看護ステーション

宮崎友見子 氏

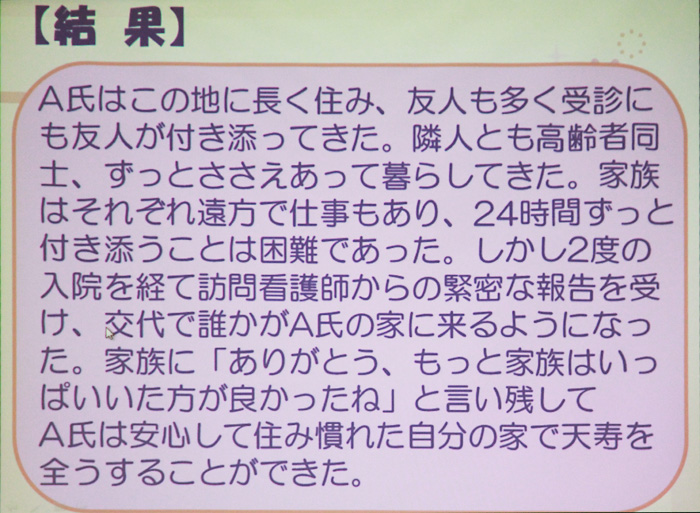

続いて第2部は「看取りの現場から」ということで、2人の在宅医療担当者から、在宅での看取りの事例が発表された。

最初は、さんむ医療センター訪問看護ステーションの宮崎友見子氏だ。

厚労省の「終末期医療に関する調査」によれば、6割以上の人は自宅療養を望んでいるが、最期まで自宅で過ごしたいと回答するのは1割だ。できることなら最期まで自宅でと思っても、家族への負担や急変時の不安から、躊躇してしまうのだろう。

さんむ医療センター訪問看護ステーションで、がんの終末期患者を自宅で看取った例を報告する。

患者は1人暮らしの90歳代の男性で、すい臓がんとがん性腹膜炎で、3カ月持たないだろうという診断。息子さん夫婦は、県内の遠方に暮らしている。

当初、自宅では薬を適切に服用できず、痛みのコントロールに失敗。しかし入院すると、病院はいやだと言って、すぐ退院してしまう。

2回目の退院後に、残りの時間が少ないことを家族に説明。毎日訪問して、家族との電話連絡を密接にしたところ、息子さん夫婦とお孫さん夫婦が交代で、できるだけ24時間付き添うようになった。どうしても無理な場合は、近所の人、市の高齢福祉課、ケアマネジャー、町の薬剤師さんらに、様子を見てもらえるようにした。さらに緊急ボタンを設置し、呼べば看護師がいつでも対応すると説明した。

その結果、「家に帰って良かった」と言い、お孫さんに見守られて自宅で最期を迎えられた。

今回は、看護師の働きかけで、家族の結束を促すことができた。家族の力は重要で、専門職は、どう家族の力を引き出すかだ、とのことだった。