地域医療ニュース

ベストセラー「『平穏死』のすすめ」の著者が語る

これからの幸せな最期の迎え方

2013. 07.05 文/大森勇輝

「声をかけたが、まだ目が動いたような気がする……」。そのような状態で何もしなくていいのか、迷うのは当然だと石飛氏は語る。だが、白か黒か、胃ろうをつけるか否かで済む問題ではないという。どちらが良い悪いということではなく、何が本当に本人のためになるのか、家族、医師、施設職員などが一緒に悩む。そして、本人の死後、できるだけのことをしたという思いを抱けることこそが大切だという。

現在の日本では、30~40万人が施設や在宅で胃ろうをつけている。そういう人たちは寝返りすら打てない。これは、医療、福祉関係者の多くが、自分たちが関わっている事案に関して、責任を取らされては困るというところに原因がある。それが今の日本にとって大変な悲劇であるし、一番の問題である。科学は便宜を与えてくれるが、それが中世の宗教のように神聖視されすぎているのではと指摘。人生の質を決めるものは科学ではなく自分であると述べ、石飛氏は最後にこんな動画を紹介した。

主人公は、94歳の元タクシー運転手。70代のとき、タクシーで客を送り届けたものの、迷って戻れなかった。アルツハイマーの発症である。以来20年、妻の介護地獄が始まった。芦花ホームに入所したが、徘徊がひどく「徘徊王」と呼ばれたという。そして、発症から20年後、徘徊する力もなくなったころ、誤嚥性肺炎により病院に運ばれた。胃ろうをつけることを勧められたが、介護主任が連れて帰ってホームで食事をとる生活を送ることを主張。病院は難色を示したが、結局、胃ろうをつけずホームで過ごすことになった。

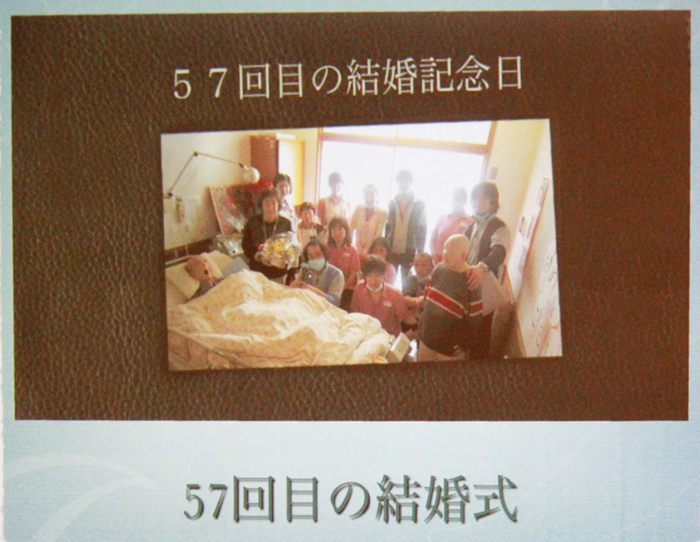

退院後、3日間は何も口にしなかったが、翌日「腹が減った」と発言。妻のアドバイスで、好物の鰻をペーストにしてうな丼風にして食べたところ、喜んで食べたのである。以来、元気を回復。しかし、それから2カ月後、再び、何も口にしなくなった。石飛氏が「明日くらい(にお迎えが来る)かな」と思ったその日、ホームで突然パーティーが始まる。実は、このご夫婦の結婚記念日だったのだ。そして、このサプライズの2日後、男性はこの世を去っていったという内容だ。

素晴らしい最後の迎え方をつづった動画を上映して、石飛氏の講演も終了。会場に詰めかけた400名余りの聴衆の間から、熱い拍手がわき起こった。